金耀基/文

庚子四月初旬,侯军先生自北京寄来文稿10篇,说有出版社要为他出一散文集,请我作序。这真给我一个不小的惊喜。

侯军兄与我结识已有20余年,1997年香港回归祖国前的三四月份,他以记者身份从深圳来港为我做深度访谈,两天长谈两次,之后不久,他发表了《世纪回眸:从香港文化看中西文化的冲突与融合》的长文,发表前他曾寄稿要我核实,我一口气读完了这篇26000字的访谈录,一字未改,亦无一字增删,因为不能比他写得更好更精确。必须说,我对这位比我小20多岁的年轻记者的才识是很感惊异的,不但文笔一流,他在访谈中的“提问”学养和思想都极见深度。也从即时起,我们变成了“忘年交”。

是的,访谈之后,我才知道我之“发现”侯军,并非“慧眼独具”,侯军早已是名重一时的报界闻人,不,他更是一位名闻遐迩的深圳文士。不可思议的是,侯军未读过大学,却被请在大学授课,18岁时已是《天津日报》记者,24岁成为《天津日报》“报告文学专版”的主编。他到深圳多年,在深圳报业首创“学者型记者”之说。宜乎他写的各种文类(学术、艺术、文学)之文,得奖至再而三。我特别想说的是,于绘画,侯军鲜见制作,但他的绘画评论却渊渊精微,每每有独到之见,深为艺界称美;于书法,侯军临池近40年,学王(羲之)、学赵(孟頫),挺拔雍容,甚富书趣。由于兼有理论与实践的功夫,故对书法的品鉴,鞭辟入里,入木三分。我与侯军的交往多有书法之交流,他对我书法之论断,虽多有过誉与偏爱,但我不能不引侯军为“知音”。

初见侯军时,他刚过“不惑”之英年,如今已是两鬓飞霜,进入花甲的秋实华年了。一年前,他退休,并自深圳移居京城。侯军不论在工作或退休之日,书写始终是他生活的第一义。这10篇散文,便是退休之前、之后二三年中的“业余”产品(退休期间,他的“主业”是家中的“超级替补”与陪玩儿)。当我展阅侯军的文稿,看完一篇就想看第二篇,篇篇触动我的心思,使我几乎忘了窗外的疫情,不知不觉进入侯军文中的忧乐人生、春风秋月的人生境界。

侯军的散文,每篇都是生活中的点滴感受体悟,而将之诗化为“人生”的吉光片羽。不错,侯军的散文或显或隐地宣露了他的人生的美学观,与《晚樱》的偶遇,使他体悟到日本茶道的“侘寂”境界,侘是指人在宅中的孤独与孤寂,寂是“经岁月流逝不可复得之美”。在日本“反町森林”,被“如诗如画的黄昏美景惊呆了”,却引发了他《森林独步》中的顿悟,“世间之美,原来是自在之物”,无论有我之遇见或不遇。《蜀中访刻记》,侯军带我们作了一次“文化探秘”之旅,在四川芦山的大山深处,竟见到了李白《忆秦娥》中“汉家陵阙”——樊敏阙。除饱了眼福,岂令人不无有古今之思?《岕茶情缘》使我感动最多,侯军让我认识了浙江长兴山中的儒医茶翁俞家声和在世间已遗忘了的罗岕茶,他与茶翁长达20年的诗文唱和,友情如茶,味淡而意长。茶翁以九十高龄仙逝后,他的子孙仍年年寄罗岕新茶给他忘年之交的侯军,这是岕茶情缘,也是诗化的人生写照。再说《隔离记》,侯军合府居家防疫,日以继夜,对蓝天阳光的渴望,对“百无一用是书生”的痛感,侯军在花甲开一的生日中,破例喝了半瓶茅台王子酒,仅只4岁的外孙女“米多”的一句“我觉得,最重要的就是,一家人要在一起”,那一刻,侯姥爷“已是泪湿青衫”,侯军的泪笔写尽了人间亲情的真义。

侯军这般言近意远、充满诗化人生的书写,我作此序,是希望与读者“美文同赏”耳。

侯军:“我最喜欢的书在哪里,哪里就是家”

封面新闻记者 张杰

1978年12月27日一大早,不到20岁的《天津日报》记者侯军,冒着大雪蹬了两个小时自行车,来到位于天津市北郊的一家葡萄园采访。

就在头一天晚上,在晚间新闻时段,电台里广播了十一届三中全会公报。这次会议对农村改革做出了重大突破性决策,报社部署侯军所在的农村部记者大力报道此次全会带来的社会反响。侯军选中的采访对象就是天津葡萄园,当侯军表明自己的来意之后,葡萄园的一些负责人都还是第一次知道十一届三中全会公报发表的好消息。

对于记者送来的“报春花”式的信息,大家反响热烈。侯军此次采访稿于1979年1月17日被《天津日报》一版发表。一年以后,天津葡萄园就与法国某酿酒集团合作成立了天津市第一家合资企业,将酿造的葡萄酒推向了世界……

2018年,纪念改革开放四十周年之际,侯军被约请再次回忆他那次见证历史、意义非凡的采访,写下回顾性散文《雪霁——追忆40年前的一次采访》,被刊登在《人民日报·大地》副刊上。

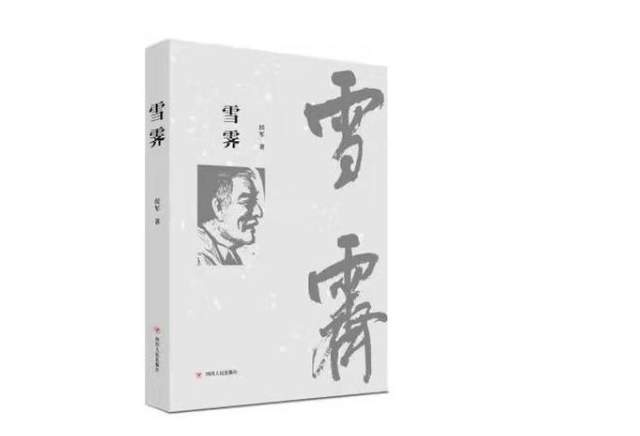

1993年,侯军从北方转战南方工作,从天津到深圳,从一名农业口跑线青年记者逐渐成长为一家大型报业集团的副总编辑,一位学者型媒体人。2021年,在媒体界打拼42年的侯军,迎来了退休之年,集中精力从事写作。其中,由四川人民出版社2021年出版的一部散文集,收入的第一篇文章就是《雪霁——追忆40年前的一次采访》,书名则定为《雪霁》

“大雪初霁的空气是非常新鲜的,令人神往的。当时感到一个新时代的到来,真是令人记忆犹新。”侯军说,“ 新闻记者的职业增添了我人生诸多机遇,而且很多时候,不知不觉有机会近距离见证了历史的脚步。”

一名有着40多年办报生涯的资深媒体人,在书写他人、记录时代的同时,也积累起自己的内心风景,值得探寻一番。侯军交友广泛,爱书成痴,在天津、深圳、北京都有数量可观的藏书。对于读书之道,他有自己独到的见解。而从新闻工作者转型成为文学写作者,侯军的观点也非常有启发性。

侯军在书房(本人供图)

书是朋友,是生活的一部分

封面新闻:在《雪霁》这本书中,谈得最多的话题是你的读书、藏书生活。从天津到深圳再到北京,你的藏书量很大。藏书多的人经常会被问一个问题:这么多书,你读得完吗?对此,你一般怎么回答?

侯军:其实,藏书的目的本来也不是把书全部读完,也不是说每本书都要从头到尾一字不拉读完。有些书随便翻一翻,有的书是存档备查。比如《辞海》这种。很多书,购买之、收藏之,也是一种精神的慰藉。它在那里,你在某个时候,翻一翻,说不定就有启发。读书不完全是为了实用,甚至都不是为了读完它。一个书的存在,更像是朋友,是生活的一部分。我有一个强烈的感受就是,书在哪里,家就在哪里。我最喜欢的书在哪里,哪里就是家。

侯军北京书房一角(本人供图)

我在深圳住过20多年,现在搬到北京住,对深圳的牵挂,主要是我在深圳家里的书。当然,我现在在北京家里的书柜也满了,在北京也有了家的感觉。我喜欢坐拥书城的感觉,好像灵魂有地方安顿。

徜徉在自己的精神家园里,可以跟各种人物通过文字对话。不管作者是什么时代,在哪个国家,只要他们的作品在我的书房里,就是我的朋友,我生活的一部分,我感觉离他们很近。比如我特别喜欢欧·亨利、契诃夫的小说,那我觉得,他们都是我的朋友。

最钦佩、欣赏孙犁的人品和文风

封面新闻:在媒体行业工作40多年,跟很多人打过交道。回想过去,让您印象深刻的人物有哪些?

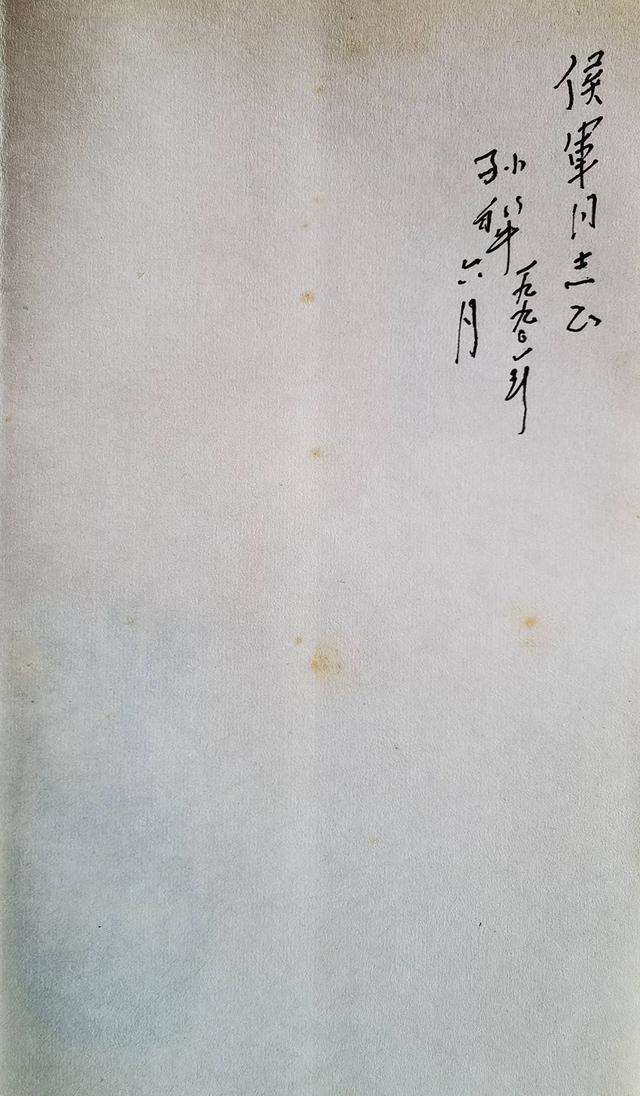

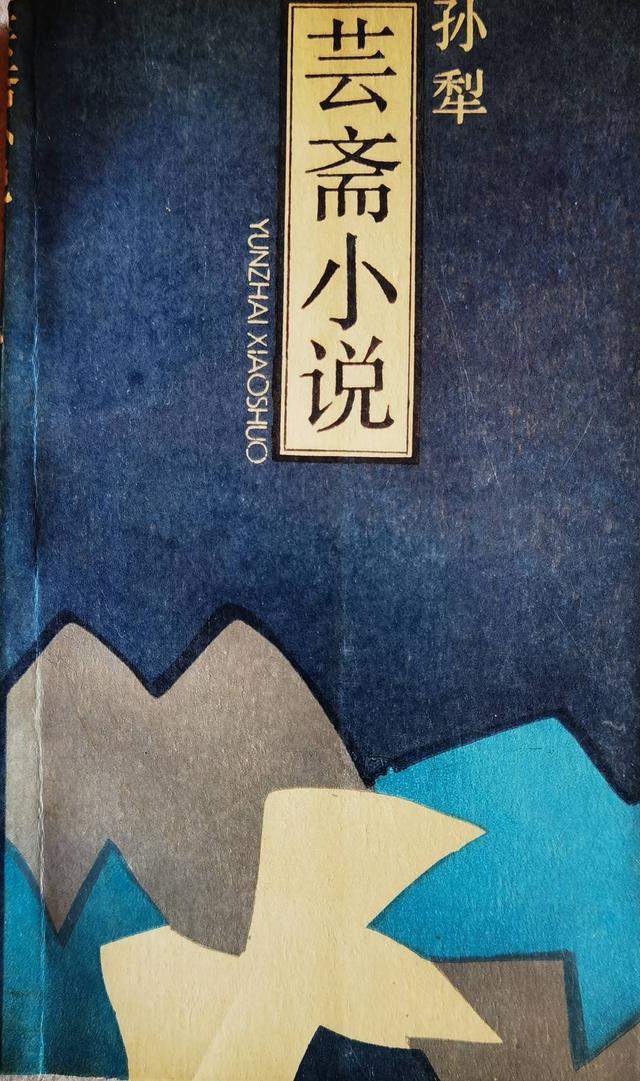

候军:我一般比较少说跟名人打交道的事情,免得好像在蹭名人的名气。但是,我特别愿意说说我跟作家孙犁先生的来往,他是我在《天津日报》工作的前辈,我们一起共事过。我既是他的同事晚辈,也是他的读者、粉丝。我非常钦佩他的人格魅力,喜欢读他的文章,在生活中,也跟他有过密切来往。

早些年,我在天津的家,跟孙犁先生的住所离得很近,只隔一条马路。他女儿家甚至就在我家楼下。晚年的孙犁先生很少到报社,但是我会跟他通信、传稿、请教问题,不少时候都是通过他女儿和外孙传递。可以说,孙犁先生不仅是我文学写作上的导师,更是精神上的引路人。在我看来,孙犁先生的文学风格,在很长时间都没有人能超过。这世界上,会用中文写字的人太多了,但能用中文写作形成自己高度辨识度的风格,真的是比登山还难。

封面新闻:1993年您从天津南下深圳,工作、生活了近30年。我们知道,深圳读书月做得很好。您在深圳感受到的读书氛围如何?作为一个北方人,在深圳生活,您总体感受如何?

侯军:我可以分享一点我的感受:刚到深圳的时候会觉得,这里实用主义盛行,到处都是讲挣钱,确实有点不太适应。但是真正在深圳住久了,沉潜下去,就会发现,其实这种“实用主义”蕴含着很强的现代性:讲法治,讲信用,讲规则,讲公平,大家都靠本事吃饭。大家追求公平的意念普遍比较强烈。商业发达的城市,似乎比较讲个人主义,但其实这城市的奉献精神也很突出。也就是说,这里讲究索取也讲究给予,在个人主义和奉献精神之间,有一个较好的平衡。

至于深圳的读书氛围,我更是目睹和感受到这里的人有强烈的学习欲望和动力。图书馆永远满座,我在来深圳之前也喜欢阅读,但多是“私人行为”,但真正让阅读介入到社会中,还是在深圳。

封面新闻:新闻和文学是两个行当。当媒体人写起文学作品,你认为有哪些优劣势?

侯军:我觉得,文学跟作者从事的行业关系不大。主要还是看个人。文学跟个性关系更大。但是不得不说,从事过新闻工作的人,敏锐度和多角度性相对容易突出一些,这是一个优势。有过新闻职业训练过的人,做起其他工作,比如做影视,当学者,都会更有角度意识、问题意识。

孙犁给侯军签名(侯军供图)

掌握顶尖技术的人,文字功底往往不会太差

封面新闻:你从1977年开始当记者,从事报业42年。众所周知,近些年信息媒介发生巨变。关于文字、图像、影像、声音等多种信息载体的特质,引发很多思考和争论。你是怎么思考的?

侯军:文字可以表达、记录思想,声音、影像也可以表达、记录,我觉得,最核心的是,传达者自己有没有思想?思想从哪里来?靠着知识积累和感悟力、观察力、采集能力,等等,是综合起来的, 这才是“表达”(包括写作,也包括演讲、音像乃至微信、小视频等)的核心竞争力。有了这个核心能力,你去用文字表达也好,用声音、 影像表达也好,都能做得出彩。这也就是惯常所说的“内容为王”的真谛。现在信息传播手段多元化了,不同的人,擅长使用不同的媒介、不同的领域,这都很正常。

侯军所藏孙犁的书(侯军供图)

基于以上观点,我也依然相信,文字表达是基本功,我对文字的优势很乐观。比如说,现在网上的观点竞争也激烈,争夺眼球也激烈,大家都可以写文章在网上发布,但是只有那些写得好、写得深刻、准确、优美的,才更容易被记住。竞争的最终还是文笔表达能力,从这个角度来说,我希望年轻的新闻工作者,就算你从事的是声音、视频领域内传播,你也需要把文字表达能力弄好。

如果只是想着把视频拍好,在技术上提高,那就很难走得更远。据我所观察,掌握顶尖技术的人,往往文字功底都不会太差。你看看那些顶级的科学家、工程师,往往他们的文字表达能力也很强,逻辑严密,讲一件事,说得很清楚。如果写不准确、说不清楚,技术上也不会走到顶尖的地步。