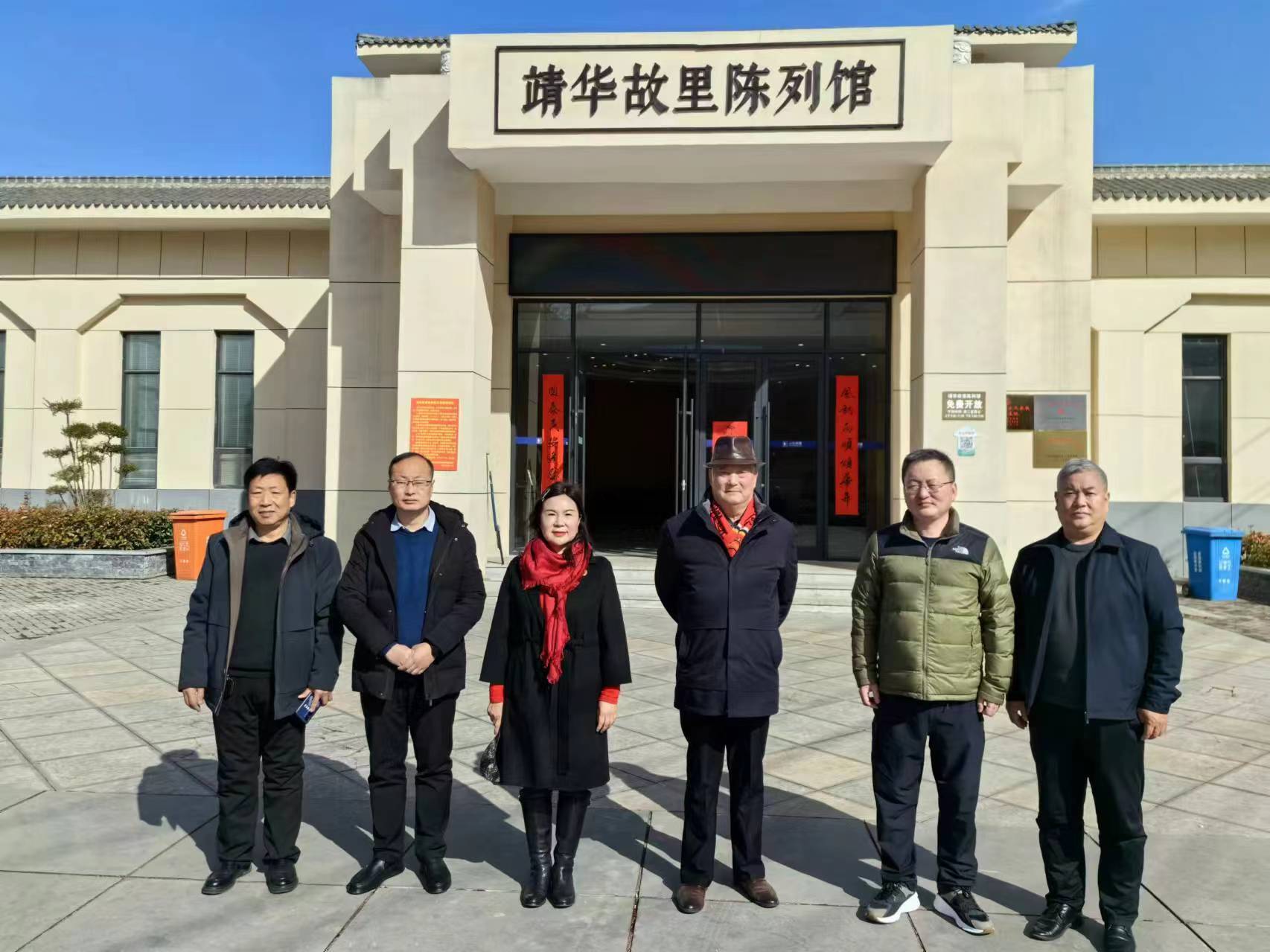

2024年2月15日上午,河北省人民抗日斗争史研究会副会长、中国东方文化研究会红色文化传承发展专业委员会常务理事赵亚明、中国雷锋报郑州工作站副站长、党建头条郑州工作站站长李玲等一行人走进河南卢氏五里川曹靖华故里,党建红色文化主题教育追寻一代宗师的足迹,弘扬中华优秀文化。卢氏县委办公室张锐锋 ,李文增,五里川镇镇长杜旭波,支书程海波陪同一起参观学习。

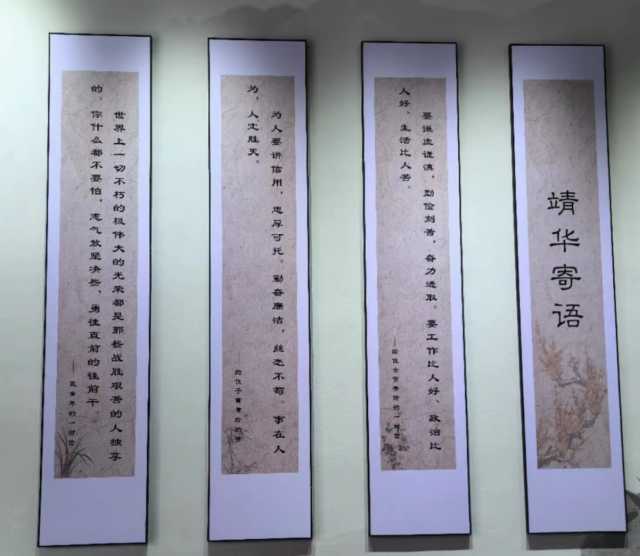

一进展厅,“ 文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴则国家兴,文化强则民族强。”映入眼帘。

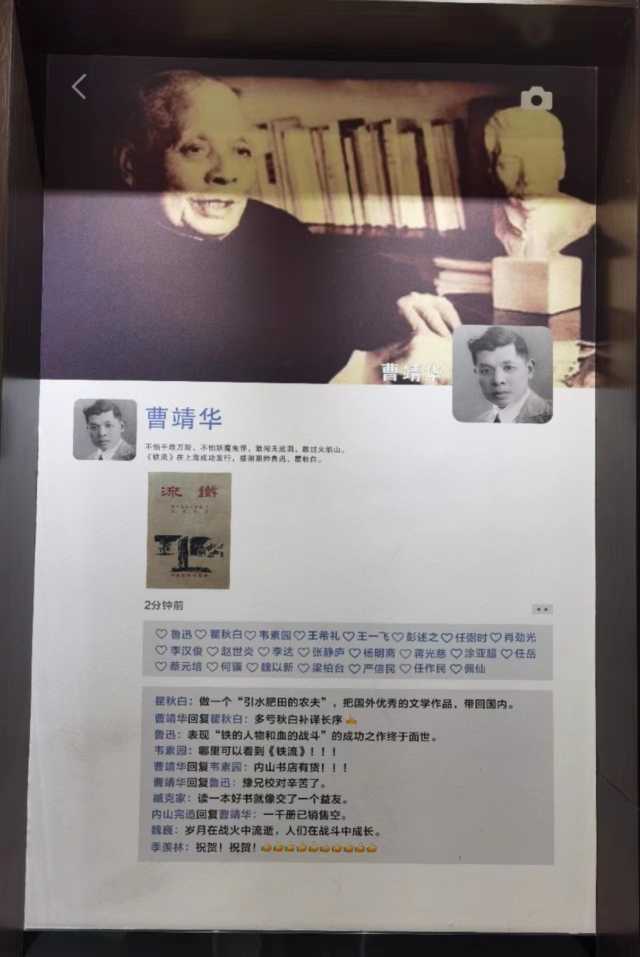

曹靖华(1897-1987),原名曹联亚,卢氏县五里川人,我国杰出的革命文学家,鲁迅和瞿秋白的挚友,五四运动以来我国翻译介绍苏联革命文学的先驱者,在国内外享有盛誉的翻译家、作家、教育家。

青年时代,曹靖华即积极投身爱国运动,两度赴苏联学习、工作,并开始从事文学翻译和创作。革命年代,他翻译的《铁流》《第四十一》《保卫察里津》等苏联革命文学作品享誉海内外,以自己的翻译成就为中国人民的解放事业立下了不可磨灭的功绩,被中国的革命文艺工作者引以为光荣,成为翻译界的一面旗帜。

新中国成立后,曹靖华长期在大学执教,在俄文教学、研究方面成就卓著,同时不懈致力于促进中苏文化交流和友好交往,为国家教育、文化事业发展奉献了毕生力量,作出了卓越贡献。

曹靖华一生热爱党,热爱祖国,坚持真理,追求进步。在70多年的革命生涯中,将自己的文化使命始终与党和人民事业紧密相连。他立场坚定,爱憎分明、刚直不阿、大义凛然,表现了一个共产党员、一个革命者的可贵品质,身后被誉为"一代宗师"。

一、青年求索,探寻真和

曹靖华父亲曹植甫(1869-1958),名培元、字植甫,系晚清秀才,家境贫寒,因痛恶时政腐败,又悯家乡文化落后,毅然放弃功名,先后在卢氏县五里川、朱阳关、汤河等地开办学堂,终身从事山村教育,循循善诱、诲人不倦,照亮了卢氏山区一代又一代贫苦子弟的心灵

曹靖华自幼在父亲曹植甫的言传身教下,昼耕夜诵,勤学善思。一九一六年考入河南省立第二中学,走出了伏牛深山。在五四运动和新文化运动影响下,曹靖华怀着满腔爱国热忱投入革命洪流。

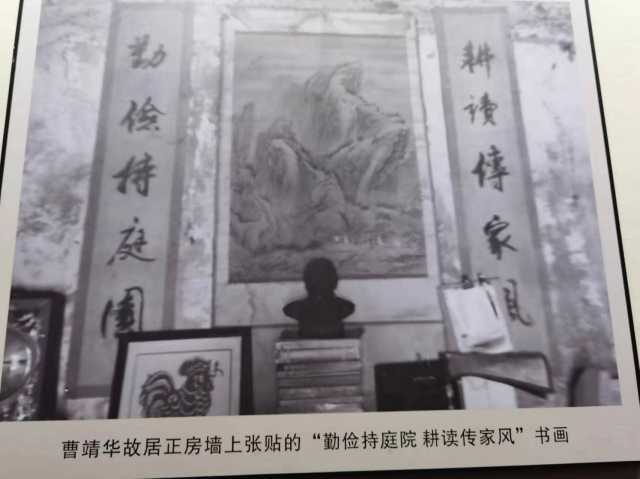

曹靖华故居正房墙上张贴着,“勤俭持庭院,耕读传家风”。

曹靖华考入卢氏县高等小学,在“我的志愿”命题作文中写道“纵观我国数千年历史中,无数英雄人物,只有对民众有益的人。尽管一生平凡无奇,也会赢得众人的怀念。我想做一只报晓的雄鸡,把黑暗里的梦中人唤醒,像根极不显眼的火柴,将豺狼遍野的荒原烧的烈火熊熊,甚至想当一头勤劳的黄牛默默的吃草不停的耕地种……〞。

1919年五四运动爆发,这是一场以先进青年知识分子为先锋,广大人民群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动是一场传播新思想新文化新知识的伟大思想启蒙运动和新文化运动激发起中国人民和中华民族追求真理,追求进步的伟大觉醒,促进了马克思主义在中国的传播。

二、 “我志已决“,奔赴光明。

二十世纪二十年代,国内军阀混战,人民生活困苦,曹靖华毅然决定秉笔从戎,义无反顾地投身于革命浪潮之中。在李大钊、瞿秋白等人的帮助、引领下,曹靖华翻译、出版了大量俄国进步文学和苏联革命文学作品,以文学为武器,宣传马克思主义,鼓舞和激励了成千上万读者的革命斗志。

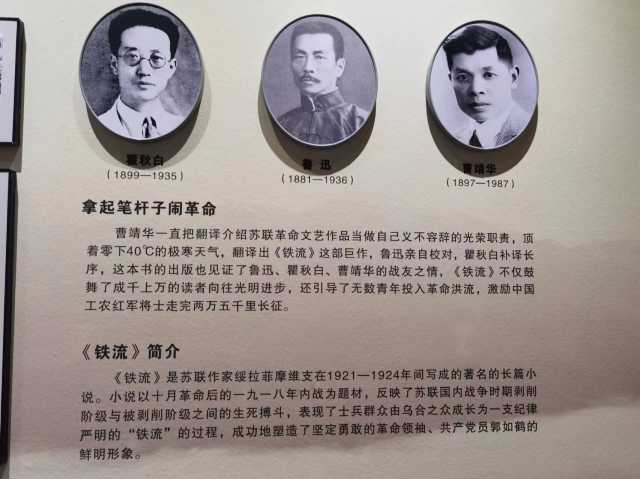

拿起笔杆子闹革命

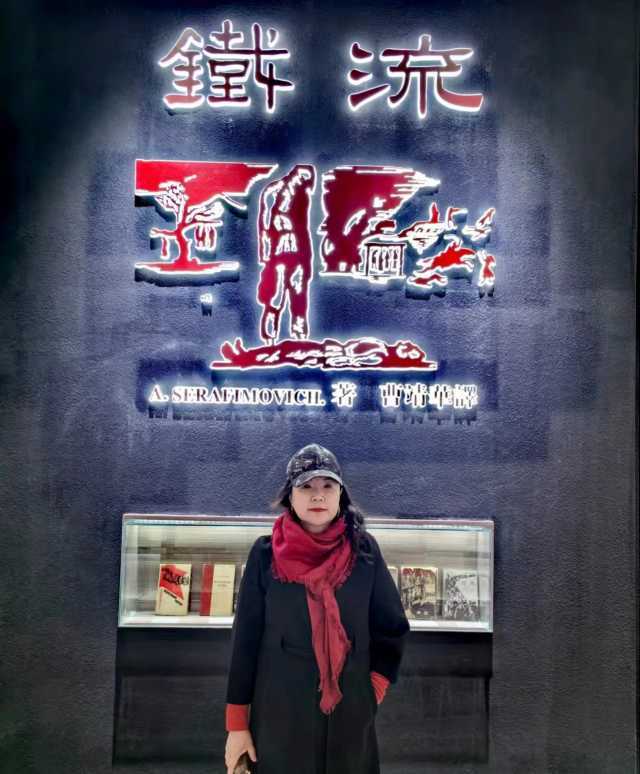

曹靖华一直把翻译介绍苏联革命文艺作品当做自己义不容辞的光荣职责,顶着零下40℃的极寒天气,翻译出《铁流》这部巨作,鲁迅亲自校对,瞿秋白补译长序,这本书的出版也见证了鲁迅、瞿秋白、曹靖华的战友之情,《铁流》不仅鼓舞了成千上万的读者向往光明进步,还引导了无数青年投入革命洪流,激励中国工农红军将士走完两万五千里长征。

《铁流》简介

《铁流》是苏联作家绥拉菲摩维支在1921-1924年间写成的著名的长篇小说。小说以十月革命后的一九一八年内战为题材,反映了苏联国内战争时期剥削阶级与被剥削阶级之间的生死搏斗,表现了士兵群众由乌合之众成长为一支纪律严明的"铁流"的过程,成功地塑造了坚定勇敢的革命领袖、共产党员郭如鹤的鲜明形象。

据不完全统计,在鲁迅与曹靖华交往的10余年间,曹靖华是鲁迅书信来往最多的人,《鲁迅日记》中直接记有与曹靖华往来的有近300处,来往书信292封,包括鲁迅生前最后一封信也是写给曹靖华,历经沧桑,保存下来的只余85封半。1965年夏,曹靖华将信件原件交于许广平,托其捐给鲁迅博物馆。

从信中可以看出,鲁迅视曹靖华为至交,对别人难言之事,可以对曹靖华言之;向他人不便托付之事,可以向曹靖华托之。他们的通信,使用了很多我们今天很难明白的暗语、约定称呼、特定指称等。曹靖华不仅在同国民党、"新月派"和"第三种人"的斗争中坚定地站在鲁迅一方,就是在左翼作家内部的矛盾冲突和纠葛中,他们两人也是有共同心声和知心语言的。可以说,曹靖华是鲁迅包括瞿秋白和胡风在内不多的几个至交挚友之一。

斯文不朽教泽长存

1934年,时值曹靖华父亲曹植甫先生65岁生辰之际,曹靖华邀请鲁迅为其父曹植甫老先生撰写教育碑文,以纪念曹甫从事教育工作45年。鲁迅历来尊师重教,看过曹靖华寄来关于曹植甫在山区任教的事迹后,对曹植甫老人产生了深深的敬意,抱病欣然命笔,写成《河南卢氏曹先生教泽碑文》,也是一生中撰写的唯一一篇教育碑文。

走上文学翻译道路的引路人瞿秋白 曹靖华在莫斯科东方大学结识瞿秋白,瞿秋白是曹靖华走向介绍苏联革命文学的引路人。

曹靖华在1986年接受新闻学史科采访时说。在那黑幕低垂日月无光的年代。秋白同志总是向高尔基笔下的丹柯那样把心掏出来,高高举过头顶。任他喷涂火焰,鼓舞着我们去介绍苏联的革命文学。让祖国寒凝冰封的大地不尽铁浪滚滚来啊。瞿秋白告诫曹靖华要做一个引水肥田的农夫。

曹靖华一直把翻译介绍苏联革命文艺作品当做自己义不容辞的光荣职责,顶着零下40度的极寒天气翻译出巜铁流》这样的巨作。鲁迅亲自校对,瞿秋白补译长序。这本书的出版也见证了鲁迅,瞿秋白,曹靖华的战友之情。巜铁流》不仅鼓舞着成千上万的读者向往光明进步,还引导了无数青年投入革命洪流,激励中国工农红军将士走完两万五千里长征。

林伯渠说,延安有一个很大的印刷厂,把《铁流》一类的书,不知翻了多少照,卯了多少份。参加长征的同志,很少没有看过这类书的。不管长征路上多么艰难困苦,别的东西都丢光了,《铁流》总要带在身边。它成了激励人民,打击敌人的武器了。

全民族抗日战争和解放战争时期,在复杂的环境中,曹靖华将翻译介绍苏联革命文学作为反抗法西斯反对国民党反动派的特殊战场,矢志不渝,笔耕不辍,翻译了众多的苏联文学作品鼓励人民大众英勇斗争曹靖华以自己的文学翻译成就为中国人民的抗日战争和解放事业作出了积极的贡献。

一九四九年中华人民共和国成立,曹靖华积极投身新中国的教育事业,创办北京大学俄语系,将多年来丰富的俄语教学经验倾囊相授。他坚持不懈致力于推动中苏文化交流和发展两国人民友谊,同时创作大量优秀散文作品,为国家文化、教育事业奋进始终。

曹靖华写于一九四九年十一月廿四

结束语

2022年8月,曹靖华的骨灰安葬于家乡五里川镇河南村,一代宗师魂归故里。

业绩载史册,风范照后人。曹靖华留下的丰富译著,是中国人民宝贵的精神财富。他矢志不渝、坚韧不拔的革命精神,"洁比水仙幽比菊"的崇高品格,永远镌刻于历史的丰碑,值得后人敬仰和铭记。曹靖华作为卢氏家乡的骄傲,将永远矗立在人民心中。

山河焕新颜,故里添华彩。在建设现代化国家的新征程上,卢氏人民将坚定不移传承奋斗精神,赓续红色血脉,沿着先辈足迹,勇毅前行,不断续写崭新篇章,不断创造新的荣光!

(文/马占杰)

责编/荆杰

供稿单位:北京淇云文化传媒有限公司