我书我心

文/傅锡周

生逢盛世,活在当下,与文化相伴并以此为乐,我是幸运的。回首过往,我找到一条有别于他人的艺术探究、寻根之路,虽逆风而行,却坚定执念。我始终认为,做任何行业都不要妄自尊大,也决不妄自菲薄。

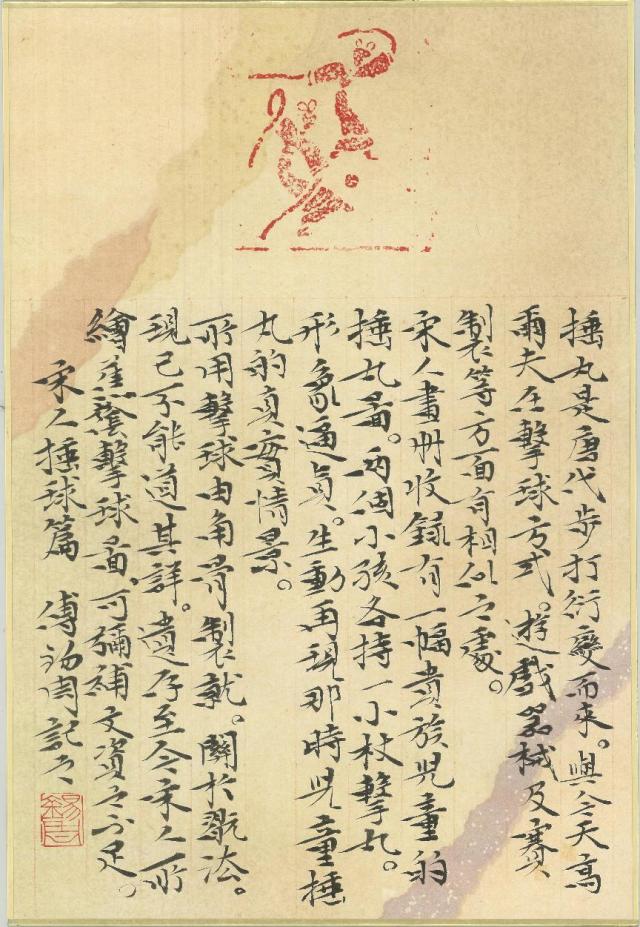

傅锡周 小楷 作品尺寸:34.5x24CM

一路走来,想来非常奇妙。在古城西安那些年,我见识了“八百里秦川尘土飞扬”,而今我又融入“小桥流水石皮弄,粉墙黛瓦乌篷船”江南水乡。这期间,有过迷茫、困顿、不甘,有过希冀、奋进与快意,曾经的过眼云烟,已成昨日来时之路。人生大抵如此,兜兜转转,当年在大学里业余时间“玩票”的书法,时至今天,我把这种个人爱好与工作结合起来,这便是当下的生活状态。

“人品不高,落墨无法。”笔墨技法、作品格调与艺术家个人品质相辅相成,为了不使得写出来的字流于庸俗、媚俗乃至俗气,读书便成为生活的必须,而摘录笔记是一定要做的,这种习惯似乎成为自己的一种近乎苛刻的癖好。这在某种程度上,成为了一种纠结,于是我就很羡慕那些信手拈来、随意翻阅的读者。因为,当读书变成了一种功利,读书便少了些许趣味,但这种“幸福的烦恼”何尝不是一种知识积累的快乐!

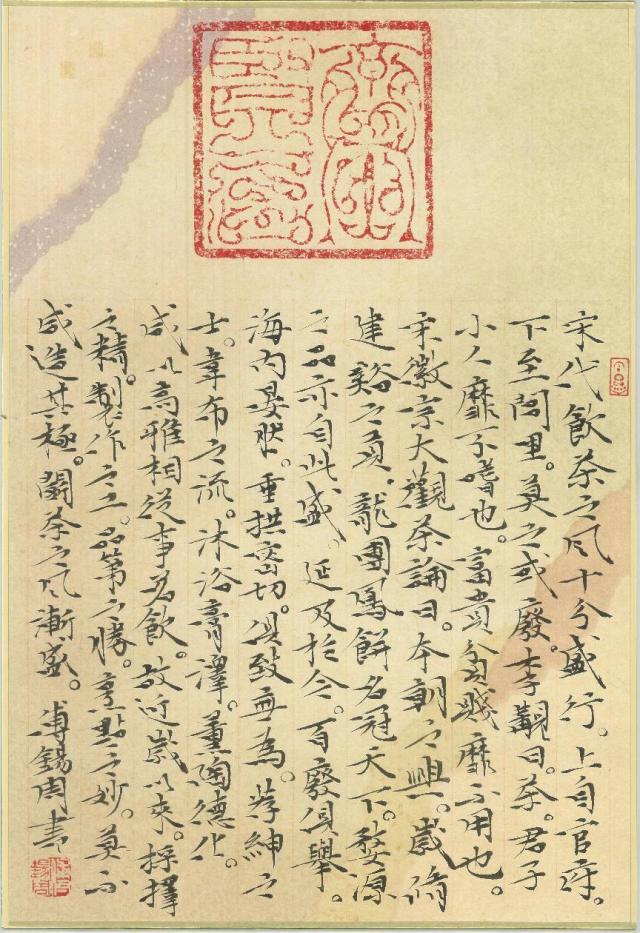

傅锡周 小楷 作品尺寸:34.5x24CM

早在魏晋时期,小楷因其独特的艺术审美特色受到推崇,钟繇、王羲之为重要代表人物,质朴,自然,不事雕凿,无需巧思,力主一种平淡率真,浑然天成的审美境界,而这与老庄哲学之和谐统一、大朴不雕极为契合。中国艺术精神提倡“一勺水也有曲处”,景小而意多,物微而韵长,正所谓“一叶落,知劲秋”。相较于榜书等大尺幅形制,小楷常用于抄经,小品以及书信手札创作,“大字难于结密而无间,小字难于宽绰有余”,如何在提高技法的同时,写出特色、性情以及格调,特别在点画、结构上追求一种高古的气息,在笔墨审美上大胆植入“诗意”元素,不唯漂亮、整齐划一为首要,是我近期不断思考、研习的课题之一。

我常常讲,习书是一种修行,不要有机心,自由自在,这种物我两忘是难能可贵的。一杯清茶,一片落英,一滴雨露,一片苔痕,便是一个完足的世界。如此,艺术作品一定跟书家的志趣有关,一定跟他的心性契合,一定与他的内心追求相统一。脱离了书家本身,只谈作品本身的艺术特色,一定是不准确的,至少说是不完备的。因为每一笔、每一根线条都是艺术家情感的倾诉与锤炼笔墨的结晶,这种舒卷自如的生命律动,是艺术家与大自然的心灵对歌。

作为新文艺群体的一员,积极参与文艺志愿服务工作,既开拓了视野,增进了各门类艺术的交流,也进一步增强了荣誉感与归属感,体现了自我价值和一定的社会责任。文艺为谁服务?这是一个当代艺术家无法回避的问题。艺术作品一定要扎根人民,以真挚的情感、鲜活的形象、优美的语言吸引人、感染人、启迪人,才能有共鸣。这几年,跟随文艺下乡、文艺采风、写福送春联以及开设公益课堂讲座,老百姓热切的眼神、毫不吝啬的掌声、质朴的语言与发自内心的热情,给与我莫大的鼓舞,老百姓都需要贴地气、正能量的文艺形态。

傅锡周 小楷 作品尺寸:34.5x24CM

“文艺不是简单的思想传声筒,生硬地说教,空喊口号,难以引起审美愉悦与情感共鸣”,而“深刻的思想要按照独特的艺术规律内化于感性艺术形式之中。”伴随着年龄的增长,专业的学习与日积月累,对中国传统文化的敬畏之情更甚。我们所提倡文化自信,恰逢其时。没有高度文化的自信,就没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族的伟大复兴。

“一琴几上闲,数竹窗外碧”。虽处闹市,也有品茗、闻香、听雨、读书之时,这大概就是文化带给我的无穷力量。

傅锡周艺术简介

傅锡周,字增谦,号崇均,毕业于西北工业大学。中国收藏家协会会员、浙江省书法家协会会员、浙江省文艺评论家协会会员、浙江省公关协会艺术委员会副主任、杭州市书法家协会行书委员会副秘书长、杭州市文艺评论家协会副秘书长、上城区书法家协会副秘书长、西泠印社社友会会员。